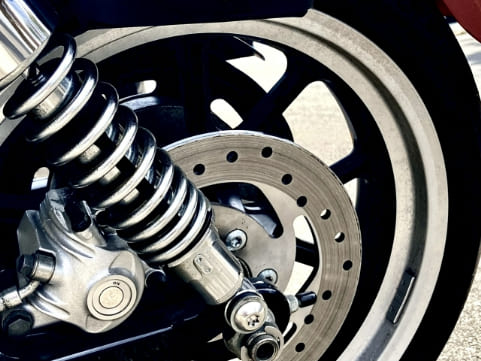

キャリパーの基本構造と役割

キャリパーはディスクローターを挟み込むブレーキの中核部品で、油圧をピストンに伝えてパッドを押し付けます。内蔵ピストンは一般的に対向ピストン式(左右から挟む)と片押し式(片側のみ押す)に分かれ、対向式は均一な制動力とコントロール性に優れるため、スポーツバイクや大型ツアラーに多く採用されます。片押し式は構造がシンプルでコストを抑えやすく、軽量スクーターやエントリーモデルに使われることが多いです。

モノブロック vs フローティングキャリパー

社外品では「モノブロック(一体削り出し)」と「フローティング(スライド)タイプ」があり、一体構造のモノブロックは高剛性・優れた放熱性を誇ります。その反面、製造コストと重量が増大しやすいのがデメリットです。フローティングキャリパーは本体とピストンブロックがスライドピンで連結しており、軽量化とコストダウンが可能ですが、ピン部の摩耗が制動のムラを招くことがあるため、ピンスライド部の定期メンテナンスが必要です。

メンテナンス時の注意点

定期点検では、ピストンブーツやシールのひび割れチェックを行い、フルード交換はDOT3/DOT4規格に従って1年または2万kmごとが目安です。古いフルードは吸湿して沸点が下がり、連続ブレーキ時に“フェード”現象を起こす原因になるため、必ず透明感のある新液に交換してください。エア抜きは「上下ピストンを交互に10回以上」動かして確実に空気を除去し、レバータッチが“カチッ”と重くなるまで丁寧に行いましょう。

トラブル例と対策

ピストン固着による片効きは、片側のみ制動力がかかる不均一ブレーキの原因になります。固着初期はキャリパークリーナーで汚れを落とし、ピン部やピストン外周にシリコングリスを塗布して可動性を回復させることで改善できます。ただし、完全固着の場合はオーバーホールキットでシール・ブーツを交換、あるいはキャリパー本体のリビルド(再メッキ)を検討してください。

製品選びのポイント

アップグレード時は、まずピストン数(2ポット/4ポット/6ポット以上)と材質(アルミ鋳造 vs アルミ削り出し)を確認。アルミ削り出しは放熱性に優れますが高価です。また、ローター径とのマッチングも重要で、大径ローター用キャリパーは制動トルクを高め、レバー操作力を軽減します。ブランドではBrembo、Nissin、TOKICOなどが定評がありますが、取り付けには専用アダプターやサポートブラケットが必要な場合もあるため、愛車のマスターシリンダーやフォークピッチと適合確認を必ず行いましょう。

パフォーマンスへの影響

キャリパーの剛性や冷却性能が向上すると、長時間のブレーキングでも放熱不足によるフェード(効きの低下)を抑制できます。特にサーキット走行や峠走行では、連続ブレーキング時のタッチの変化を最小限に抑えることが安全マージンの確保につながります。また、軽量化されたキャリパーは車体のバネ下重量を減らし、ハンドリングのレスポンスも向上させます。

まとめと推奨メンテナンスサイクル

日常点検は「3ヶ月ごとのブーツ・シール確認」「年1回のフルード全量交換」が目安です。サーキットや長期ツーリング前後にはピストン可動部のグリスアップとスライドピンの清掃を必ず実施し、キャリパー本体のひび割れや腐食も併せて点検してください。これらを実践すれば、常に安定した制動力とコントロール性を維持し、安心してライディングを楽しめます。